【観察眼】共感広がった「日本に死気」論 その背景にあるものとは

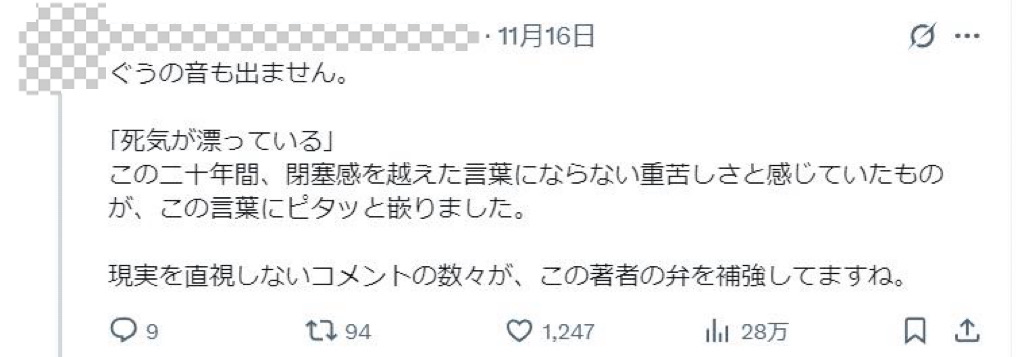

先日、Xを眺めていた際、ある投稿に目が留まり、思わずスクロールを止めた。それは、日本のユーザーが、中国のブログに掲載された「日本には『死気』が漂っている」という長文を日本語に訳して紹介したものだった。刺激的な表題からすれば、日本人の反発が起きてもおかしくないように思えたが、コメント欄には意外にも、「ぐうの音も出ない」「厳しい意見だが反論はない」「概ね肯定で苦笑しかない」といった声が多く並んでいた。

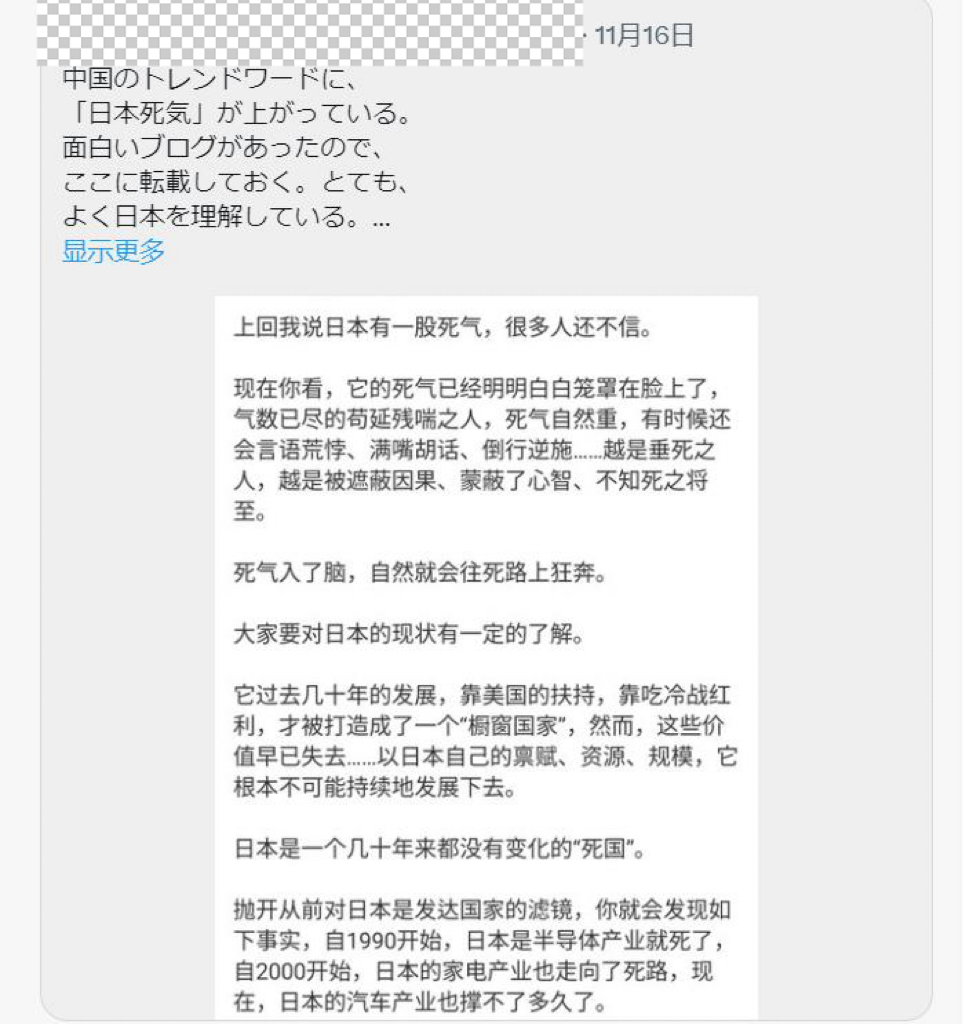

▲日本のユーザーが中国のブロガーの投稿を日本語で紹介

▲日本のユーザーが中国のブロガーの投稿を日本語で紹介

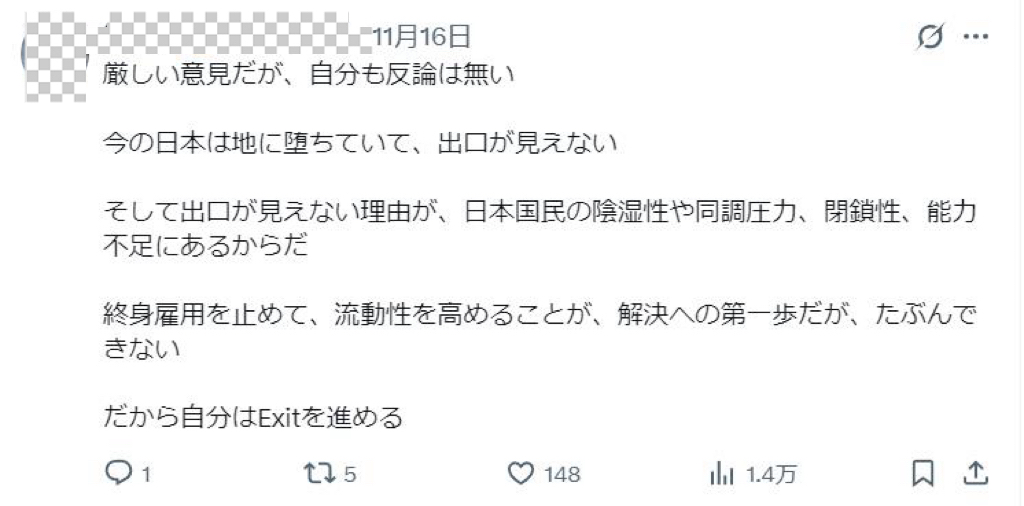

▲多くのユーザーが「日本に死気」投稿に共感のコメントを寄せた

▲多くのユーザーが「日本に死気」投稿に共感のコメントを寄せた

その日の帰り道、地下鉄で「小紅書(Red)」を開くと、偶然にもその中国の投稿者本人が「自分の文章が日本語に訳され、多くの共感を得ている」と投稿していた。中国側と日本側の双方で反応が連鎖したこの出来事は、生活者レベルの共通感情や関心が、国境を越えて共有されつつあるという、今の日本社会の空気を象徴する一つの事例だと言えるかもしれない。

なぜ日本人は、あの厳しい指摘を「理解できる」と感じたのか

訳された文章には、「日本社会には停滞の空気が長く続いている」「冷戦期のアメリカ支援が終わり、産業構造が変化した」「半導体・家電など、かつての強みが揺らいでいる」といった、かなり強い表現が並んでいる。本来であれば反発を招いても不思議ではない。

それでも多くの日本のユーザーが比較的冷静に受け止めたのは、これらの指摘が「外からの攻撃」としてではなく、日本人自身が日頃感じてきた「閉塞感」と重なる部分があったからではないか。賃金の伸び悩みや物価の高騰、将来不安の広がりなど、実感があるからこそ、外部の文章に対しても、どこか納得を含んだ受け止め方がなされたとみられる。

内政の重さが増すほど、外部の危機が強調される構図

今回の現象を考えるうえで、高市早苗首相の最近の発言も無視できない。「台湾有事は日本有事」「存立危機事態」「武力行使の可能性も排除しない」といった強い言葉が続いている。一方、日本国内に目を向ければ、少子化や財政、産業構造の変化など、より現実的で中長期的な課題が山積している。内政の難しさが増すほど、政治の場で「外部の危機」を前面に出す手法は、世界各地で繰り返されてきた常套手段だ。国内の不安や停滞感が解消されないとき、外部の脅威をめぐる言説が支持を集めやすいという側面があるからだ。

「中国」の問題ではなく、「日本社会の問題」として受け止められ始めている

▲高い閲覧数はSNS上での広がりの大きさを示している

▲高い閲覧数はSNS上での広がりの大きさを示している

中国SNSでの投稿が日本で注目された事実は、先に述べたような日本社会の中で長くくすぶってきた問題が、いよいよ表面化しつつあることを示しているように見える。外からの刺激的な指摘であっても、それを単なる「反日的言説」として片付けず、「確かにそうした側面がある」と冷静に受け止めようとする人が増えている。

今の日本にとって本当に向き合うべき対象は、「外」ではなく「内」なのではないか――こうした視点が静かに広がりつつあるように感じられる。

外部の脅威を語るより、内部の課題にどう向き合うか

高市首相の強硬な発言が連日報じられる一方、日本のSNSでは「日本社会の閉塞感」や「必要な改革」への議論が増えている。外部の危機を煽るより、国内の課題をどのように乗り越えていくか。それが、今の日本にとって優先すべきテーマの一つであるはずだ。(CMG日本語部論説員)

更多精彩内容请到 KANKAN 查看