【観察眼】中国産米さえも買えなくなる!?

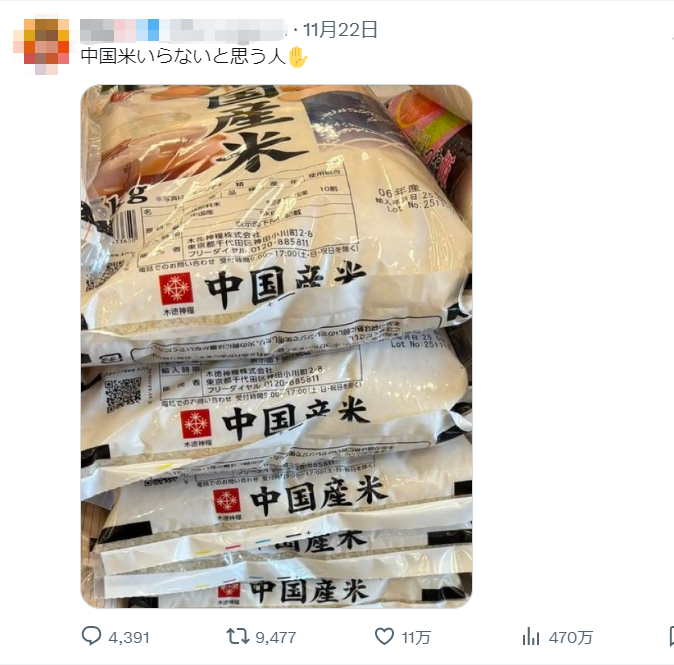

最近、X(旧Twitter)で「日本のスーパーに中国産のお米が並んでいる」という投稿が大きな反響を呼んだ。「絶対買わない!」という声もあれば、「もう売り切れていた」という報告もあり、議論は加熱している。

「中国米いらない」投稿は11万いいね

日本のネット上では、「外国人が買い占めているから米が高くなる」「中国人の転売が原因だ」といった書き込みが散見される。しかし、専門家はこうした見方について「個別の事例があったとしても、市場を左右するほどの規模ではない」と指摘している。では、日本産米の値上がりの背景には何があるのか。

日本産米が高騰している本当の背景

米価上昇の要因は複合的であり、次のような“構造問題”が指摘されている。

● 気候変動――猛暑による品質の低下

近年の猛暑や天候不順は登熟不良を招き、複数の産地で一等米比率が低下した。特に2023年は記録的猛暑となり、北陸や新潟を中心に白未熟米の発生が増加。こうした品質の低下は市場価格を押し上げる要因となっている。

● 生産コストの急騰――肥料・燃料・電力

肥料・燃油・電力など農業に必要な資材価格はこの数年で大幅に上昇した。農林水産省のデータでは、米の生産コストは5年前と比べておおむね20〜30%上昇。これは国際価格の変動や円安、資材輸入への依存といった構造的な要因によるものであり、特定の消費行動とは無関係だ。

● 農家の減少――深刻な“作り手不足”

日本のコメ農家は高齢化が進み、主業農家の平均年齢は約67歳に達している。主食用米の作付面積もこの10年で15%以上減少し、農業基盤の縮小が止まらない。中長期的には供給量の低下につながり、米価の上昇圧力となる。

● 円安の加速――農業機械や資材の負担増

農機具や部品、農薬など多くの資材は輸入に依存している。円安はこうしたコストを押し上げ、最終的に米価に転嫁される。

中国産米はむしろ売れ行き好調

中国産米はむしろ売れ行き好調

問題の本質を見極めるべき

こうした複数の要因によって日本産米の供給が逼迫する中、スーパーが比較的安価な中国産米を扱うのは、供給と需要というシンプルな市場原理によるものだ。どの米を購入するかは消費者の自由だが、「中国産米の是非」が論点になってしまうと、問題の本質が見えにくくなる。

日本産米の高騰の原因は「中国人の買い占め」ではなく、今、問われているのは「中国米を買うかどうか」でもない。日本の農業はあとどれだけ持つのか?日本人はあとどれだけ“手頃な日本産米”を食べられるのか?外国に責任を押しつけ、感情的な意見を振りかざすだけでは、構造的問題が解決することは決してない。かつて“誰もが普通に買えていた”日本産米が、いまや一部の家庭にとっては贅沢品になりつつあるのはなぜか、今こそ、冷静な視点が求められている。

そしてもう一つ、見落としてはならない点がある。それは、中日関係がこのまま不安定化すれば、日本の食にも影響が及びかねないということだ。高市首相があの危険で誤った発言の撤回を拒み続けるのであれば、いま5kg 2980円で買えている中国産の米ですら、手に入らなくなる可能性もある。互いに助け合う隣国関係を築いくためには、責任ある発言が求められている。(CMG日本語部論説員)

更多精彩内容请到 KANKAN 查看