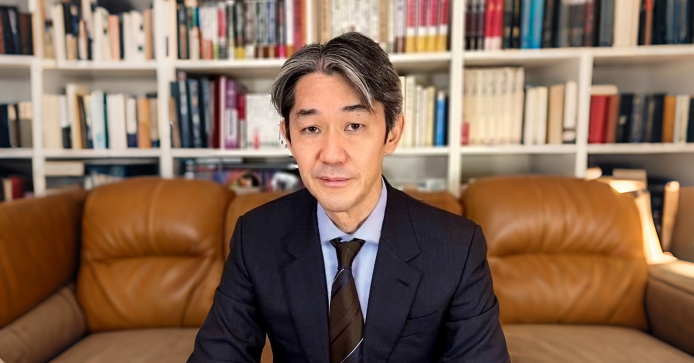

高市首相の発言 「日本メディアは無責任なポピュリストの政治手法に警戒を」 富坂聡教授が指摘

日本の高市早苗首相の中国関連の発言をめぐり、その誤った言動について議論が広がるなか、ジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所の富坂聰教授が、中央広播電視総台(チャイナ・メディア・グループ/CMG)の取材に応じました。富坂教授は、高市首相の発言が、軽率であり、地域の安全保障情勢を危険にさらしかねないとの見方を示しました。また、日本メディアが、そうしたポピュリズム的な政治手法を「強さ」として評価するかのような報道姿勢を示していることに対し、警鐘を鳴らしました。

高市首相の国会での発言について、富坂教授は「日本の首相は自衛隊の最高指揮官だ。そうした立場を踏まえれば、軽率という以外に言葉はない」と批判的な姿勢を示しました。さらに、「一人の政治家としての言動と、首相という国益を左右するポジションがうまく区別できていないのではないか」と述べ、現政権下での中日関係の発展の難しさを指摘しました。

高市首相が就任後、外交・安全保障面で「強さ」を強調している姿勢については、「東アジアの平和に貢献する以前に、自身の政治スタイルをアピールすることに重点が置かれている。極めて短視眼的だ」と批判しました。そのうえで、「挑戦的な言動によって成果が得られるわけではない。早晩それを学ぶことになるだろうが、その『授業料』のために地域が危険にさらされるとしたら、アジアにとっての災厄となりかねない」と懸念を示しました。

一方で、富坂教授は、自身がジャーナリストであると同時に、不適切な報道が世論形成や中日関係に及ぼす影響についても注視してきたことから、高市政権に関する報道のあり方についても問題点を指摘しています。高市首相の外交デビューとなった日中首脳会談を報じた日本メディアの見出しに、「率直に申し上げた」という表現が並んだことに触れ、「この政権が『対外強硬』『非妥協的』な性質を帯びていることを示す形で評価されていた」と疑問を呈しました。

富坂教授は、「外交で評価されるべきは、関係構築の実績と問題解決の能力だ。『率直に言った』結果、関係をこじらせては、問題は解決できない」と述べました。さらに、「『率直に言う』こと自体は難しいことではない。後先を考えなければ誰にでもできる。むしろ無責任なポピュリストの手法であり、メディアは警戒すべきだ」と強調しました。

また富坂教授は、日本メディアが「『歴代首相が踏み込めなかった』と持ち上げる背景には、国民の熱狂が潜んでいるからだ」と分析しました。しかし、歴史を振り返ると、日比谷焼き討ち事件や松岡洋右による国際連盟脱退は、前者は国民に痛烈に批判され、後者は国民の熱狂を受けつつも、後に評価が逆転したことが証明しているように、「国民は感情で動くが、外交はそれと一線を画さなければならない」と述べ、「メディアはプロの判断を正確に評価しなければならない」と訴えました。(取材・記事:王小燕、校正:MI)

【関連記事】

更多精彩内容请到 KANKAN 查看